没有新的语言 也没有新的方式

没有新的力量 能够表达新的感情

不是什么痛苦 也不是天生爱较劲

不过是积压以久的一些本能的反应

情况太复杂 现实太残酷了

谁知道忍受的极限到了会是什么样的结果

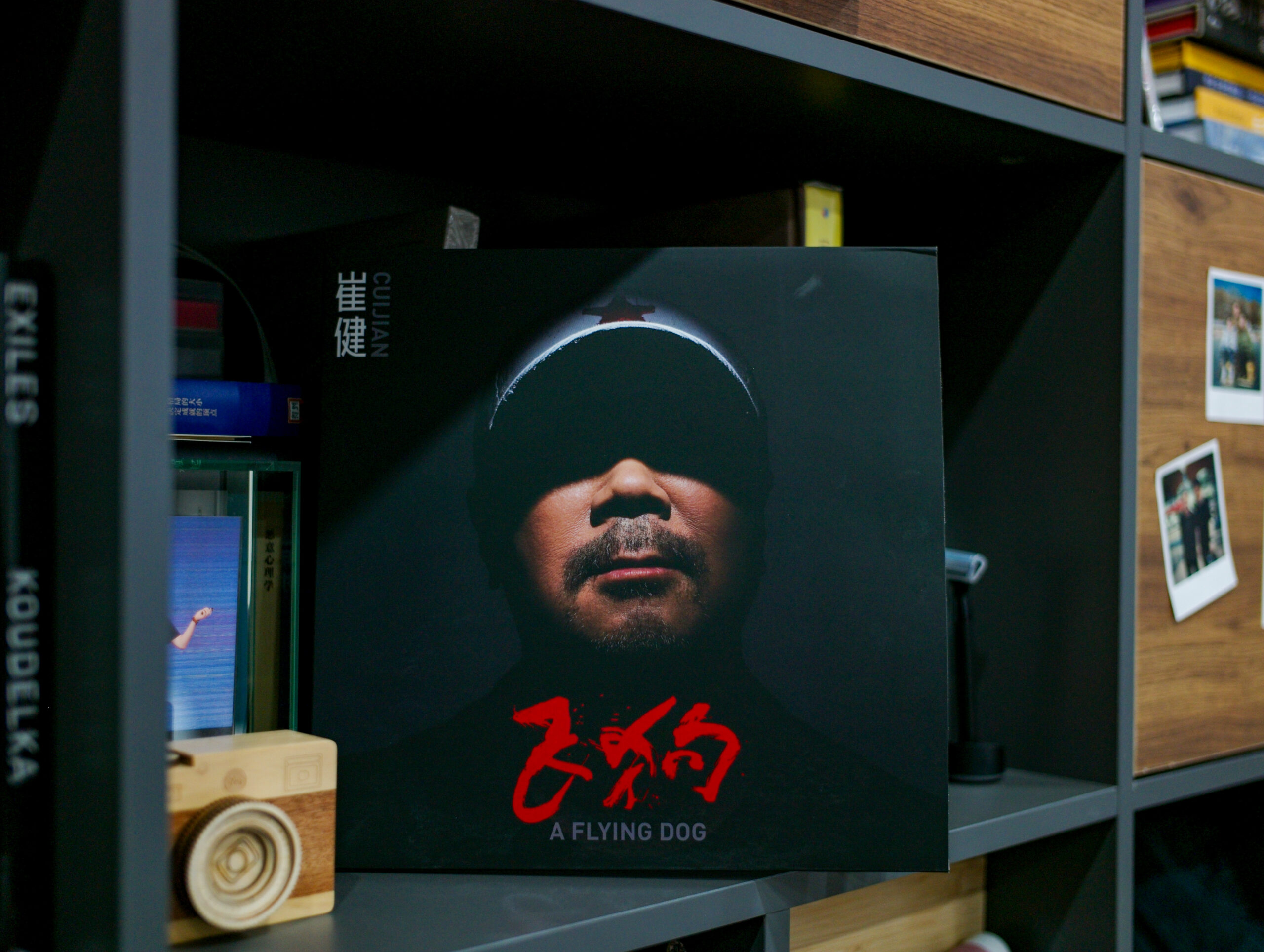

这是时代的晚上的歌词。今天听了一期播客,说的是崔健新书发布了新书《崔健诗歌集》,我马上就下单了。然后想到了这首歌。在这个时代的晚上,你能做什么呢?多读闲书。

有了新公司,我置办了一个巨大的书架,各种各样的书源源不断的运进来,同事调侃我买书不看。不看,摸着也高兴啊。我现在手边上就摆着《照片的历史》《羊男的圣诞节》《旅行的艺术》《佛祖在一号线》《爱的阳台》《镜头之后》《一瓢纽约》,还有二爷倍加推崇的卡尔萨根的《宇宙》,过两天还会多一本《崔健诗歌集》。

从功利角度看,这些书读了都没啥用,这就是所谓的「无用之书」,就是读了没有现实意义,不能直接帮你升职加薪赚钱的那种书。比如小说、画册、传记、历史、博物,等等。

我喜欢读这种书,大学的时候也喜欢,但中间这段时间并不是这样。

一个人从学校走向社会,最重要的能力是养活自己和家人。这个问题解决了之后,选择什么样的生活方式,才是分水岭。

大学毕业之后,我来了北京,得在这个城市生活下去啊,所以刚毕业那几年,我的主要任务就是提升能力,赚更多钱。那个阶段我几乎不读大学里读的那种闲书,全是工具书。编程的,业务的,项目管理的。很节省,没有需要花钱的爱好,几乎不外出聚餐,编程就是我的爱好。再有就是去清华操场踢球和打游戏。没了。

度过了那段艰苦的时间之后,我觉得自己在北京算站住脚了,才开始做别的事情。比如看电影、和朋友聚会、打羽毛球、逛北京的胡同,去郊外渡个假等等,最重要的是,我开始读那大量的无用之书。

如果说每一本书都像一把扫帚,你骑上这些书,是可以去到远处的。如果你选的扫帚是《制作 PPT 的十八个小窍门》、《21 天学会 Java 编程》、《如何加薪》等等,那怎么去远方呢?

所以,要读对自己没有用的书,而且最好讲的还是之前你从来没想过的问题。用非功利的角度对待读书,这是最要紧的事情。

另外,很多看起来没用的书,也许是有大用的。我前阵子读了好几本写北京建筑的书,《 城记 》《 古都北京 》《 北京古建筑物语 》,最后一本是高晓松的妈妈张克群教授写的,张克群师从梁思成。这些书记录了北京城的历史变迁,读来十分过瘾。

为什么要读历史,我也不知道,只是齿岁渐增,想了解历史的感觉越强烈。后来看到顾衡说,学习历史,并不是要把历史当尺子,量这量那,也不是通过历史预测未来,历史并不是一个方程,一个函数,左边给出数据,右边就能得出个结果,没这种确定性。

那么,既不能干这,也不能干那,是不是学习历史就没有意义了?并非如此。顾衡老师说,打消预测未来的这份狂妄,正是历史给予我们最好的馈赠。

当我们了解了复杂社会的不确定性之后,就会对他人的断言产生怀疑,对自己的想法保持审慎。这不仅会让个人变得谦卑,也会让整个社会变得安全。

如果时代是一辆汽车,那么历史就是这辆汽车的刹车。越是了解历史,了解了人类曾经遭受过的、那么多完全没有必要的苦难,我们对还没有出生的后代们,就会有一份更重的责任。这份责任,会让我们变得谦和和中庸,也会在复杂的历史进程中变得更加清醒,更有独立思考的能力。我们说历史是最宝贵的财富,原因也正在于此。

————

最后,顾衡老师还在他的专栏里说过:我们说一个人穷,并不单指可供他支配的物质比较少,同时也是指这样一种状态,就是逼仄粗砺的生活,把我们本来高贵而精致的精神世界磨损殆尽。